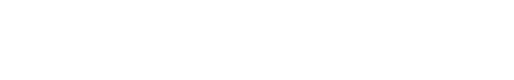

Hasta donde me lleve el viento…..Eduardo Rejduch de la Mancha

Por Eduardo Rejduch de la Mancha – Asociado 93

Le agradecemos a Eduardo, asociado y un viejo y querido amigo «..de los buenos..», como le gusta decir a él, quien honra a la Asociación de Navegantes por pertenecer a la misma y por habernos permitido publicar unos párrafos de su libro. Eduardo, navegante y poeta, paseó en su Charrua la bandera uruguaya por casi todos los mares del mundo dejando tras su estela inmensidad de amigos y buenos recuerdos…………muchas gracias Eduardo!!!

Eduardo Rejduch de la Mancha

Mi retorno al mar

«……Entonces sucedió que un día en la estación de los vientos, cuando los niños empiezan a remontar cometas de colores y vuelven las golondrinas a rayar los cielos de Barcelona, sentí la necesidad de partir nuevamente. No sabía por cuánto tiempo ni a dónde, tiempo me sobraba y el barco estaba lleno de rollos y rollos de cartas de navegación de todos los mares….»

«…… Pinté los fondos del Charrúa, revisé las velas, las jarcias y los cabos, ordené mis tres anclas y sus ochenta metros de cadenas, verifiqué que las luces verde, roja y blanca de posición se encendieran en la noche. Llené los depósitos de agua a tope, almacené sacos de arroz, harina, papas, porotos y pasta en los pañoles, colgué, por todo el barco, chorizos, salames, panceta, morcillas, ristras de ajos, cebollas y pimientos Compré un bidón grande de kerosene para la cocina y las lámparas, parché el chinchorro de goma y lo amarré fuerte a cubierta, afilé los anzuelos de las líneas de pesca. A todo esto, a última hora, le sumé dos botellas de orujo casero y un espléndido ramo de flores adquirido en las Ramblas, para adornar este mercadito flotante que parecía el Charrúa…..»

Con las primeras luces de la mañana, parto. El puerto está en calma, dos marineros amigos, Manolo y Alexis, se acercan a la punta del pantalán por donde estoy pasando y me gritan en forma de broma: –¡He!, ¡Charrúa, esta vez no tardes veinte años en volver!

Alzando la voz respondo:

–¡Es que no me voy a ninguna parte! –Y grito fuerte:–

¡Alegría! ¡Alegría! , alzando las manos y luego cruzandolas sobre el pecho, en forma de abrazo–despedida.

En la bocana del puerto, mientras subía las velas, pensaba que tenía razón. Yo me sentía parte de todos los lugares y sitios donde había estado; todos ellos, en mayor o menor medida, habían formado mi ser, anárquicamente me sentía, pensaba burlándome de mí mismo, un sin papeles ciudadano del mundo. Cortaba así con amarres de melancolías y nostalgias, volvía a ser simplemente un navegante que sale al mar y a lo que el mar le traiga.

Eduardo y su Charrua

Un viento feliz lleva nuevamente al Charrúa deslizándose sobre las olas de un transparente mar azul. Va suavemente, apenas inclinado a una banda por cargar todo el velamen a estribor y llevado por mi lindo timón de viento Narigueta, que con una sonrisa de oreja a oreja, de la cual no se desprende desde el día en que me dijo “¡Ya era hora!”, cuando después de un largo invierno lo instalaba en la popa del velero.

Gozando de la plena libertad

No hay rumbo fijo, quiero navegar y navegar, solo por la alegría de vivir el mar, así es que pasamos en una singladura cómoda y con buenos vientos entre las costas de Mallorca e Ibiza, adentrándonos lentamente hacia el centro del Mediterráneo.

En la noche se desata un fuerte viento del este, el Levante, que me lleva a reducir rápidamente las velas a un casi mínimo, viro el curso 90º tomando el viento ahora por popa y con una sonrisa me reclino en el cockpit, sintiendo la libertad que te da el no tener que combatir al mar y el viento para llevar un rumbo determinado. Me dejaría ir nuevamente y sin compromisos con nadie, hasta donde me llevara el viento.

Avanzamos a gran velocidad, perseguidos por un horizonte de chubascos, truenos y relámpagos que nos van pisando los talones y que solo se calmarán al quinto día, cuando en una casi calma diviso la silueta del Peñón de Gibraltar.

Las columnas de Hércules

Contaban que el gran Tarik ibn Sellad, caudillo musulmán, seguido de un ejercito de árabes, hispano–romanos y judíos, había conquistado a sangre y fuego este bastión visigodo, donde luego construyó su esplendoroso castillo. Gabel–al–Tarik ‘castillo de Tarik’, llamaron los árabes durante siglos a este lugar aislado de tierra, que luego los castellanos pronunciaron “Gibraltar”.

Pero en verdad este peñón era parte de una historia sorprendente. Había constituido una gran cordillera, hasta que un caprichoso dios, queriendo maravillar al universo con su fuerza, separó estas montañas que unían dos continentes. Apoyó una mano en el monte de Calpe en Europa y la otra en el monte de Jebel Musa en África. Sin darse cuenta de lo que hacía al separar esta mole de cerros, dejó escapar el mar que entró en torbellinos, inundando todo a su paso. Se distanciaron las tierras, se crearon islas y continentes, se formaron lagos y océanos y también los hombres se separaron. Desde entonces, los montes aquellos fueron llamados, en el Olimpo y por los navegantes que al cruzarlo lo saludaban a su paso, “Las columnas de Hércules”

El Peñón de Gibraltar

Me decido a entrar y subo, a estribor del palo, la bandera de cortesía que es la de Gran Bretaña, seguida de la amarilla, la cual significa que mi velero está libre de ‘pestes’ y pide libertad para entrar a puerto.

Atraco en el muelle de aduanas y, terminadas las formalidades, me dirijo a la aparentemente muy barata marina de Sheppard, por cuya razón, intuí al amarrar el Charrúa, se caía prácticamente a pedazos. Caminando entre los despojos que sobrevivían de los pantalanes, era una suerte tremenda llegar sin haberte roto una pierna a la salida. A diestra y siniestra, veía desechos de veleros, motoras, o lo que flotara y pudiera servir de morada a un grupo de menesterosos británicos de este puertito, que armonizando con el entorno, parecían voraces filibusteros a la espera de que pasara algún rico galeón español para abordarlo.

Por “coincidente” suerte con mis greñas despeinadas y mis viejas camisas que no lucían el emblema de ningún prestigioso Yacht Club, parecía otro marino abandonado a sus costas por un naufragio, pues en las noches, cuando a lo largo del muelle sacaban mesas y se formaban improvisadas tabernas, me invitaban a sentarme con ellos, beber ron y cerveza hasta saturarse. La mayoría de mis contertulios eran exconvictos, delincuentes, zombis, despistados o alcohólicos, atiborrados de tatuajes que resaltaban sus gustos o profesiones, acompañados por la alegría de bellas mujeres de cuatro o más dientes, faquirizadas de piercings.

Las charlas giraban en torno a cárceles, robos, estafas, barcos, borracheras y peleas pasadas. Igual que sucedía con las historias de los pescadores, aquí también las aventuras subían de escala. Por eso, cuando me tocaba el turno, yo no me quedaba atrás. Así sucedía que si en la primera mesa, modestamente, con el primer ron, contaba con vergüenza la insignificante historia de un hurto a mano armada con tres muertes, para cuando llegaba a la última, con nariz roja y ojos vidriosos, era el mismo Capitán Barba–roja encaramado a una mesa, batiéndome con una espada invisible y perdido en el tiem-po, relatando cuando por el año 1540, más o menos, con más de cien naves, cañoneé esta plaza hasta rendirla, para luego saquearla completamente, llevarme sus mujeres como botín y convertirla en llamas a la partida para mayor gloria de mis hazañas. Acto seguido, entrada la noche, sin temor de mi rango y mis futuras represalias, normalmente un gigantón británico me bajaba de la mesa, me cargaba en su hombro y me arrojaba en el cockpit del Charrúa.

Los anglosajones le habían pegado este mordisco de seis kilómetros a España en 1704, apoderándose así del estratégico control de la entrada y salida de barcos del Mediterráneo.

En el futuro, convertirían poco a poco esta gran montaña, hasta llegada la II Guerra Mundial, en un gigantesco queso. Los ingleses la habían perforado con miles de túneles, construyendo con el tiempo una completa ciudad subterránea. Tenían generado-res de electricidad, centro de comunicaciones, almacenes enormes de carne congelada y otros alimentos, depuradoras de agua y hospitales, entrada subacuática de submarinos.

Aprovechada al máximo sus instalaciones en las guerras del siglo XX y base indiscutida de su flota en el Mediterráneo, este aparente secreto sabido a voces, de cualquier manera la envolvía siempre en un manto de misterio.

Ahora Gibraltar se había vuelto una mediocre gran tienda de licores y cigarrillos baratos, poblada extrañamente por unos orgullosos británicos que, omitiendo a mis amigos del puerto, para mi sorpresa eran morenos, bajitos, hablaban andaluz y se les caían las lágrimas cuando, abrazados a la bandera anglosajona, escuchaban conmovidos el “God bless the Queen”.

Aquí también atracaban diariamente cuatro cruceros repletos de turistas ávidos de sus ofertas y de ametrallar a fotos a los pobres monos robados hace más de doscientos años del África que, melancólicos, abrazaban y no perdían de vista sus crías; sabían que, en cuando pasaran un número determinado, serían sacrificados. Sin poder apartarse a más de cien metros de su alimento que no nace en los árboles sino en un tacho de lata, miran siempre, desde la cumbre más alta, para la otra orilla, donde se divisa entre tinieblas el monte de Jabel Musa en el África y enseñan a mirar a los que nacen, tal como ellos fueron enseñados. Para que no olviden.

Rejduch, Alberto Torroba y su esposa en Galre, Sri Lanka

Aburrido, al poco tiempo iba todas las tardes a apoyarme en el umbral de la puerta que daba al océano Atlántico, para contemplarlo. Allá, pensaba, melancólico y nostálgico, existían las distancias largas, los vientos portantes, las olas majestuosas, las inmensas soledades y silencios a los tumultos y barullos del mundo. Una tregua buscada sin noticias ni preocupaciones, ni impuestos ni miedo de enfermedades y trabajos, esa soledad pura y cristalina, tan simple como la del ciervo que busca el monte; la aventura de poder cruzarlo nuevamente llevado por el viento. En la otra orilla estaba la todavía fantástica América.

Entonces recordé que bien al sur en sus costas existía un paisito donde yo había tenido la suerte de nacer, que cuando hace mucho tiempo llegué con mi velero, se había puesto de fiesta porque arribaba el primer navegante solitario uruguayo en atravesar el océano Atlántico. También cuando luego partí, vinieron muchos amigos a despedirme con abrazos y pañuelos al puerto.

El Charrua en el Puerto del Buceo, Montevideo, Uruguay

Esos amigos, ese paisito y yo, me di cuenta, teníamos pendiente, guardado muy adentro, el deseado, necesario abrazo del reencuentro. No volver navegando con el Charrúa sería una traición. Montevideo me había dado la vida, mi primer puerto de partida al extranjero, las enseñanzas para interpretar los mapas del mundo y a ella, por consecuencia, le debía todos mis viajes.

Eduardo Rejduch de la Mancha – Hasta donde me lleve el viento……….

Portada del Libro de Eduardo Rejduch de la Mancha