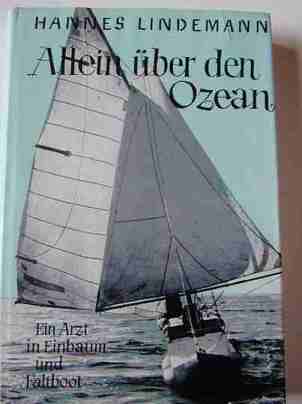

72 días solo en el mar……..

por Hannes Lindemann

En el otoño de 1956 un médico alemán, Hannes Lindemann, decidió someterse a una prueba única de resistencia: cruzar el Atlántico en un bote plegadizo para navegación fluvial.

Nadie había atravesado el océano en una nave tan pequeña y sin recibir ayuda durante la travesía. Este artículo es una síntesis del diario de Lindemann, basado en su cuaderno de bitácora.

Primera parte – días 1 a 7

Día 1º – 20 de Octubre de 1956. «Eh, Hannes»: con voz apagada mi amiga Ruth me despierta. He dormido en la canoa doble Tangaroa durante la noche anterior a mi partida. El puerto canario de Las Palmas sigue sumido en profundo sueño.

Ruth me prepara el desayuno: huevos fritos en un océano de manteca, para darme más energías antes de iniciar el viaje. Entre tanto sale el sol. Todo parece estar en orden, aunque sé que podría pasar dos días más aquí mejorando lo que ya está hecho. Pero es preciso trazarse un límite.

Abordo mi canoa o bote plegadizo y con un empujón me separo del Tangaroa. Al comenzar a remar, unos cuantos curiosos me observan. Mis amigos Jim, Ruth y Jutta figuran entre ellos. Bien puedo imaginar lo que sienten y piensan.

James Warran, sus dos compañeras e Hinnes, al partir

Yo tampoco estoy muy alegre. Ya en plena bahía izo la vela mayor. Las nubes van hacia el sudoeste. Son aproximadamente las 9 a.m. y todavía puedo oír las bocinas de los autos. Como avanzo con mucha lentitud vuelvo a remar otra vez. En cuanto salgo de la protectora bahía, las primeras ráfagas azotan mi bote y la espuma comienza a mojar la vela.

2º – 21 de Octubre. Varias mariposas vuelan sobre las mansas olas. Saco del agua un saltamontes.

¿Me sacarán a mí así del mar algún día? La cubierta de lona empieza a preocuparme. Yo la impermeabilicé. Empero, aún hay goteras. El agua, que barre el bote sin cesar, se ha colado hasta mis rodillas, y las siento mojadas a pesar de los pantalones impermeables. A las 9 en punto empieza el tormento. Mi epidermis debe ser demasiado sensible a los ingredientes impermeabilizadores. El cuerpo me arde como si lo tuviera cubierto de brea caliente. Pero rechazo toda idea de volver atrás. Debo seguir adelante, y seguiré.

Al fin dispongo de tiempo para preparar tranquilamente el almuerzo. Ayer mi única comida fue un sustancioso desayuno, durante el cual bebí el doble del líquido que mi estómago soporta ordinariamente. Mucha gente no sabe que el cuerpo es un buen depósito de agua. No comí ni bebí nada durante 36 horas para embotar mis sentidos con el ayuno.

Se acerca la segunda noche. Trato de reducir toda actividad mental a fin de dormitar y renovar mis fuerzas para el día siguiente. Este es un arte al que debo acostumbrarme. Dormitar sentado, cualquier persona puede hacerlo, pero dormitar y al mismo tiempo conservar el rumbo, ya es mucho más difícil. Paso apuros para mantener el curso gobernando el timón con los pies. Me duermo más profundamente y entonces sueño durante fracciones de segundos.

3º – 22 de Octubre. Ayer perdí de vista la tierra. Ahora estoy realmente solo. ¿Cuánto tiempo durará el viaje? Calculo unos setenta días. Después de manejar objetos mojados y de sacar el agua del bote continuamente, tengo hinchadas y muy sensibles la punta de los dedos. Con tareas pesadas logré endurecer las palmas de las manos, pero no me acordé de las yemas de los dedos.

4º – 23 de Octubre. Ha mejorado el tiempo. Espero poder secar al sol mi ropa empapada. Es mediodía, la «hora del aseo». Coloco un remo atravesado sobre el bote, y salgo por el agujero de la cubierta de lona. Me quito la chaqueta de remar, los pantalones impermeables, los pantaloncitos, el grueso suéter y la camiseta. Todo está empapado. Cuelgo estas prendas en el obenque del palo de mesana. ¡Qué delicia sentir que el sol me calienta el cuerpo! Achico el bote, pongo a secar el cojín del asiento, y luego arreglo un sitio cómodo para sentarme. Una vez seca la ropa, le echo talco y me vuelvo a vestir.

5º Día. 24 de Octubre. La noche fue aterradora, y sé que las siguientes no serán mucho mejores. Hace frío.

Sueño mucho durante el día. En tierra oraba con regularidad y aquí también rezo para permanecer alerta. En la oración el hombre se recoge, olvida el mundo exterior y cobra fuerza.

6º – 25 de Octubre. Esta mañana descubrí una botella de jugo de naranja que Jim escondió en el bote.

Mas tarde, mientras marcaba la carta con un alfiler para señalar el curso, encontré en el almanaque náutico una fotografía de mis tres amigos del Tangaroa, con una inscripción cordial: «Mi querido Hannes, continúa hacia el Oeste. Hemos apreciado mucho tu amistad. Jim».

Poco después miro hacia lo alto del palo de mesana y descubro allí un saltamontes. Preocupado, me pregunto como alimentarlo.

7º – 26 de Octubre. Esta semana he comido exclusivamente comestibles enlatados, con objeto de aligerar el bote. Las únicas cosas frescas que tengo son unos dientes de ajo y unas cuantas naranjas. De mañana tomé una ración de leche evaporada, y ya entrada la noche, una ración de cerveza y una lata de guisantes sazonados con unos cuantos trozos de ajo. La leche y la cerveza además de alimentar, atenúan, por ser líquidos, los efectos psicológicos del hambre.

Segunda parte – días 8 a 27

8º – 27 de Octubre. El sol asaetea sin clemencia la vela de popa. Rocío la lona con agua salada y luego me siento mucho mejor a su sombra. Hoy, por primera vez, vi algunos pececillos debajo del bote.

La parte sumergida del casco está pintada de rojo. Los peces pequeños fueron atraídos por la sombra del bote, pero todavía no sé si los peces grandes, especialmente los voraces tiburones, huirán del color rojo.

9º – 28 de Octubre. Los vientos alisios soplan con más fuerza y las crestas de las olas pasan sobre la cubierta de lona. Pero es tan difícil evitar estos inconvenientes en un bote plegadizo, como a un motociclista le sería librarse del polvo del camino.

Al determinar mi posición al mediodía descubro que estoy a 26º de latitud, casi a ciento cincuenta millas al sur de Las Palmas. Mientras guardo el sextante en su funda impermeable, un delfín muerde el anzuelo que colgué en la paleta. Lo mato con el cuchillo. Primero sorbo la sangre, luego como el hígado, las huevas y una parte de la carne, y guardo el resto para mañana. He ahorrado la ración de un día entero.

Las olas se han agigantado. El armazón de madera del bote se tuerce cada vez que una ola lo golpea.

10º – 29 de Octubre. El viento arreció anoche y ahora sopla del Noroeste a 30 nudos. El arbotante -un remo y una cámara de goma partida por la mitad- resbaló un poco anoche, y en las primera horas de la mañana la cresta de una ola lo sacó de su sitio por completo. Con las velas arriadas, metiendo sobre la lona, rectifico el curso y me echo sobre el arbotante. Súbitamente se yergue ante mis ojos un enorme muro de agua y luego de desploma sobre mí. Mientras recobro el aliento, la ola gigantesca desaparece. Acostándome sobre el arbotante evité un naufragio, pero el bote se llenó de agua. Tomo una olla y achico. Después con una esponja seco el agua que queda.

Por la tarde caen algunos chubascos y recojo unos tres litros de agua en la cubierta de lona. Bebo un litro inmediatamente y guardo el resto en un recipiente de aluminio.

13º – 1 de Noviembre. El viento sopla en dirección contraria. Por alguna razón desconocida ya no le puedo dar cuerda a mi reloj. Empero mi cronómetro todavía funciona. Ahora surge del Sudoeste una fuerte ráfaga que rompe el botalón. Logro repararlo fácilmente pero la vela ya no ajusta bien. ¿Por que lo llamo botalón? ¡Es sólo un palo, no más grueso que un dedo!

14º – 2 de Noviembre. Desde ayer he usado el ancla flotante –un costal de lona, abierto, que se arrastra bajo la superficie- para mantener el bote en su curso. Pero al usar el ancla, las crestas más grandes pasan sin piedad sobre el bote, aunque no haya tormenta.

Alrededor del mediodía el viento amaina. Durante la hora del aseo un pequeño delfín iridiscente busca protección a la sombra del bote. Lo persiguen tres hermanos mayores, como de un metro y medio de largo.

La caza debe haberlos divertido porque de pronto empiezan a golpear el bote con la cola.

18º – 6 de Noviembre. Al fin cesa el viento, y aparecen en el cielo las primeras nubes que traen los vientos alisios. Saco las cosas que se han mojado y las pongo a secar sobre la cubierta. Terminada esta labor me siento otra vez cómodamente y me tomo el pulso: al sol, y después de este esfuerzo, cuento 48 pulsaciones por minuto. Las últimas dos noches tuve 34.

Me siento optimista. Tan pronto hago planes para un nuevo viaje por mar, como sueño con mi idea favorita: establecer una granja en el Trópico. Durante las primeras dos semanas pensé que necesitaría una mujer en la granja, pero ahora ya descarto la idea del matrimonio. Incluso prefiero cocina. ¡Ah, cocinar! Pienso mucho en la comida, especialmente en golosinas y, como buen alemán del norte, en una torta con crema batida.

22º – 10 de noviembre. Ahora estoy en la zona tropical, pues anoche crucé el Trópico de Cáncer. Grandes ráfagas soplan aún con fuerza. Encrespan la superficie de las olas, las agitan, las golpean, las vuelcan y acaban por convertir el mar en un infierno.

Los chubascos caen uno tras otro, formando remolinos de todos los tamaños. Es como correr descalzo sobre el empedrado. Compadezco a mi bote de goma.

23º – 11 de Noviembre. Es domingo. Pienso en el café con tortas que han de estar tomando en casa, y en mis oídos resuenan las campanas de mi iglesia natal.

De pronto aparece un banco de peces sierra. Rápidamente pesco uno por la cabeza. Al comérmelo, crudo, observo que las encías me sangran, señal que debo empezar a tomar tabletas de vitaminas. Tengo un absceso en el muslo como resultado de un divieso. Para curarlo me doy una inyección de penicilina.

26º – 14 de Noviembre. Pongo carnada fresca en el anzuelo. Poco después un delfín pica y comienza a forcejear. Pero, ¿qué pasa? Otros delfines que nadan cerca del bote parecen inquietos, y se reúnen a corta distancia de la banda de babor. A menos de tres metros asoma un tiburón. No osa aproximarse al bote. Inmediatamente saco al delfín del agua y lo mato con el cuchillo. El tiburón debe haber notado el forcejeo del pez y ha venido a curiosear. Ahora merodea a la zaga del bote. Es un ejemplar bastante desarrollado, de unos cuatro metros de largo. Tal vez pese dos veces más que mi embarcación, incluyendo provisiones y pasajero. Sin embargo, cuando advierto que es mucho más tímido que yo, me tranquilizo.

27º – 15 de Noviembre. Una ballena solitaria chapalea a corta distancia, pero no puedo verla claramente porque las olas son muy altas. De pronto oigo un gran ruido, miro en todas direcciones y descubro un chorro de agua como un surtidor. Es la ballena, que aspira con fuerza y se zambulle agitando la cola en el aire. Súbitamente descubro otro tiburón. Se acerca por la popa. Calculo que medirá unos tres metros. Levanta sus ojillos porcinos hacia mí. Como no me place mucho su presencia, lo observo muy atentamente, hasta que su cabeza se encuentra a unos sesenta centímetros de mi asiento, y le atizo un golpe con el remo, con todas mis fuerzas. Sorprendido, veo que no le importa. Al cabo de un rato se va.

Tercera parte – días 30 a 55

Su embarcación y lo mínimo para subsistir…

30º – 18 de noviembre. Oscuridad creciente, rayos, relámpagos y helada espuma. La noche que me rodea es cruel. Al cada rato enciendo la linterna para mirar la brújula, me siento rendido y desolado.

La rodilla me ha estado molestando. Temo que se haya infectado. Se está hinchando mucho más debajo de la rótula. Tomo una jeringa ya llena e inyecto un poco de penicilina en la parte enferma.

Al fin pasa la tempestad. Por la tarde una botella llega flotando hasta el bote. Está cubierta de lapas y cangrejos; debe haber permanecido en el agua algunas semanas. Como los cangrejos enseguida, masticándolos bien para que su dura concha no me lastime la boca.

Más tarde veo a popa una «serpiente marina» que resopla apaciblemente. Al principio creo que es el ruido de las olas, pero luego distingo con claridad al monstruo deslizándose a través del oleaje y noto que es negro. También advierto que tiene aletas. En realidad son cuatro ballenas chicas, o quizás marsopas, que nadan en fila.

Esta noche debo dormir un poco. Sé que sin sueño no podré resistir otra tempestad. Pero el peligro de naufragar aumenta cuando el sueño me vence.

31º – 19 de Noviembre. Pensé que nunca amanecería. Toda la noche hubo chubascos, viento, truenos y relámpagos, y tuve que achicar continuamente. Luego, como me lo temía, ¡perdí el timón! Tanto me había acostumbrado a dirigirlo con los pies que apenas advertí, en medio de mi sopor, que el cable del timón estaba tenso. De pronto se aflojó, y al instante desperté.

Al fin llega el día. El bote, debido al ancla flotante, está en mala posición. Como se inclina demasiado hay más agua sobre la cubierta. Y tengo las manos realmente lastimadas.

La cubierta de lona parece hablarme: «Ven acá, hombre, sé razonable y descansa. Deja que los otros hagan algo. No es necesario que tú solo lo hagas todo». Mis sentidos han experimentado un cambio peculiar. No solamente converso conmigo, con las velas o con el arbotante, sino que además oigo a mí alrededor voces que parecen humanas.

32º – 20 de noviembre. Espero que la tormenta amaine para instalar el timón de repuesto.

Sosteniendo una nueva caña con los dedos de los pies, y con el timón de repuesto atado a la muñeca derecha, me sumerjo en el mar vestido. El agua está tibia y las olas se elevan hasta cinco metros de altura. Me afirmo en la popa con el brazo izquierdo, y ya estoy a punto de tomar el timón con la mano izquierda, cuando una ola grande me arrebata. Me zambullo con la rapidez de un relámpago y tengo la suerte de pescar la cuerda con que lo había amarrado. ¡Por poco se me escapa!

La siguiente tentativa tiene mejores resultados. Con la mano derecha coloco la caña en su sitio y la amarro.

36º – 24 de noviembre. En el cielo revolotean de nuevo toda clase de pájaros. El viento está muy flojo y como las velas apenas laten, arrío la de popa. Entonces veo una inmensa caja negra, como a media milla. Debe ser un barco.

Agito la mano para indicar a los tripulantes del buque que estoy bien. Tal vez no me vean; están demasiado lejos. Noto que viran en mi dirección, y poco después distingo caras en el puente. La tripulación me mira desde arriba con curiosidad. Un oficial, joven y rubio, sale a la cubierta principal y con un megáfono me pregunta: «¿No quiere acercarse?» Casi sin pensarlo respondo: «No, gracias.» «¿Necesita algo que comer?» «No, muchas gracias.» «¿Cómo se llama?» Le digo mi nombre y le pregunto mi posición exacta. El oficial ordena que se calcule, y me hace algunas preguntas más: «¿De dónde viene?» «De Las Palmas; hace 36 días que navego hacia Santo Tomás.» «¿Le gustaría que avisáramos al club náutico de Santo Tomás para que lo esperen?» «Sí; muchas gracias.»

Luego me da la posición: 36º28″ de longitud, 20º16″ de latitud. Esto concuerda con mis cálculos y significa que estoy a mitad de camino. Con incredulidad el oficial me pregunta de nuevo si realmente no quiero alimento. «No, gracias.» El buque, que es un carguero, reanuda el viaje, y el capitán grita desde el puente: «Buena suerte.» Le doy las gracias. Emprenden la marcha con sumo cuidado, para no poner en peligro mi bote. En la popa ondea la bandera holandesa: es el Blitar, de Rotterdam.

48º – 6 de diciembre. Fuertes brisas me han acosado por todos lados durante cinco días. Lo noto por las reacciones de mi cuerpo, constantemente mojado. Todas las coyunturas –sin hablar de las asentaderas- me duelen; un perfecto barómetro.

49º día, 7 de diciembre. Quise navegar toda la noche, y no pude. Estaba rendido. Como nuevamente oí voces las contesté y charlé con todas las cosas que me rodeaban, como si estuviera entre amigos: «¿Dónde está el cuchillo?» «Aquí no está.» «Vamos, vamos, aquí tienes un trabajito.» Y dirigiéndome al arbotante le decía cada vez que gracias a él manteníamos el equilibrio: ¡Bravo!, te has portado bien.»

51º – 9 de diciembre. Hace unos días un pez sierra me mordió la mano derecha cuando le sacaba del cuerpo un pequeño arpón de mi fusil submarino. Se me ha formado un absceso.

Sigo pensando en comer. Al pasar por Philipsburg (en las Indias Occidentales Holandesas) me detendré en algún lugar tranquilo para hacer compras: pan blanco, mantequilla, queso suizo y jamón; y de postre, puré de crema, pero no se encuentran esas cosas en los países tropicales.

53º – 11 de diciembre. Una gran masa de sargazos pasa flotando junto al bote. En esta latitud sólo puede proceder de las Antillas. Mas no debo forjarme falsas esperanzas. El procedimiento que sigo para medir la longitud es muy rudimentario, pero creo que es seguro.

55º – 13 de diciembre. Como el timón ha vuelto ha desgastarse, tengo que concentrar toda mi atención en mantener el curso, en medio de este ventarrón. Viene por la popa una enorme ola que casi me ahoga. Quedo sin aliento y la ola me empuja unos 10 o 15 metros, y al fin me deja caer de golpe.

Con una esponja recojo poco a poco el agua del bote. Al caer la tarde veo una luz roja, luego una verde, y finalmente las dos juntas. Al principio no imaginaba que podría ser. Ahora ya lo sé: es un buque. Viene en línea recta hacia mí. Parece que intenta aplastarme. Alisto el remo y la linterna. Pero el buque pasa a unos 50 metros de distancia.

Cuarta parte – días 56 a 59

56º – 14 de diciembre. Navegué toda la noche, impulsado por el viento. No recuerdo cuando fue la última vez que dormí. Sólo sé que estoy muy cansado, casi exhausto.

Un ave tropical me saluda, y yo grito: «¡Hurra!» Es el primer habitante de América que he visto durante el viaje. Necesitaba algo así para reanimarme.

A babor brota de pronto un inmenso buque cisterna. ¿Qué querrá? Les hago señales como diciéndoles: «Vete. ¡Larga! Todo va bien aquí.» Entonces veo a un hombre con un megáfono y creo oírle decir: «Mi querido Lindemman, ¡no sea tan obstinado!» Pero el mar está tan picado que no alcanzo a entender ni una sola palabra más. Tal vez sea mi imaginación que ha vuelto a gastarme una broma.

El petrolero navega en torno al bote y se acerca otra vez. Un joven oficial me pregunta con desesperado ademán si puede ayudarme en alguna forma. Con una sonrisa y agitando la mano le contesto que no. El Barco sigue adelante y en su estela el agua se arremolina y baña el bote.

Ahora debo impedir que el oleaje levantado por el buque haga zozobrar mi pequeño bote. El buque tanque era el Eaglesdale, de Londres. Me alegro de verlo. Es grato saber que en las cercanías hay alguien que podría prestar ayuda, aunque yo no la acepte. Pero, «¿debí aceptarla?», me pregunto. ¿Flaquear después de 55 días de navegación? ¡De ninguna manera!

57º – 15 de diciembre. ¡He pasado una noche infernal! Comienzo a cantar, pero no puedo seguir. Sólo se que debo guardar el bote en un cobertizo, o donde sea. ¡Y salir de él! ¡Y echarme a su lado a dormir y nada más que dormir!…

¿Estoy nadando? La sacudida me despierta. Antes de comprender lo que ocurre, las olas rompen sobre mí sus crestas de espuma.

Debo achicar ¡pronto! Pero ¿porqué no lo hago? Estoy invitado a una cacería. Un criado negro viene a buscarme y me siento cómodamente en una especie de ricksha. ( Después de varias semanas de soledad, el arbotante de goma negra se convierte para Lindemann en un muchachito africano con quien sostiene largas conversaciones.)

«Muchacho, ¿ a donde vamos?, le pregunto ansioso. «Cálmese, que tenemos que atravesar las olas», contesta el chico. Y a medida que avanzamos dando tumbos, todo se llena de agua. «Muchacho, ¿dónde viven tus amos?» Y él contesta: «En el Oeste.» Se me ocurre una idea. «¿Oeste?» Conozco esa palabra. ¡Ah!, ya sé: la brújula. Consulto la brújula. Me he desviado mucho. Vuelvo la cara hacia la izquierda, buscando al chico. Se ha ido. En su lugar está un caballo negro que tira el bote.

De madrugada se desencadena una tormenta. Las olas se elevan como torres a una altura tal que exclamo, incrédulo: «¡No, olas tan inmensas sencillamente no existen!» Pero enseguida agrego: «¡He de llegar! ¡Tengo que triunfar!»

Como si quisiera afirmar mi propósito, levanto la mirada y veo un rabihorcado. Debe venir de América. Según mis cálculos todavía estoy a unas 400 millas al este de las islas del Caribe. Mas como estas oscuras aves rara vez se alejan tal distancia de su nido, debo haberme equivocado. ¡Quizás me encuentre a cuatro días de la costa!

Sintiéndome más cómodo a la hora del crepúsculo, arrojo al mar el ancla flotante. Luego me inclino hacia delante; tengo la cabeza cubierta con la lona y los zapatos de goma desabrochados para poder quitármelos rápidamente por si el bote se vuelca.

Las estrellas me indican que deben ser las 9 p.m., más o menos. Súbitamente un muro inmenso se levanta a mi derecha y no sé más de mí. ¿Estoy muerto? No; boqueo con desesperación. El bote ha zozobrado y yo manoteo entre las olas. El casco invertido sobresale del mar. Está resbaladizo. Al fin atrapo el arbotante. La tempestad no amaina. El oleaje ronca, brama, truena, implacable. El mar está helado. Luego me veo sobre el casco, aferrado al arbotante con la mano derecha y asido con la izquierda de la borda del bote. El viento me zarandea, y hace un frío horrible.

Ha de ser media noche. Comprendo que debo esperar que amanezca antes de intentar enderezar la embarcación. Un viento cortante me hiela hasta los huesos. Vuelvo a sumergirme en el agua que ahora parece tibia.

58º – 16 de diciembre. Después de medianoche el frío es todavía más intenso que antes. Debo pensar en la iglesia de mi aldea natal. ¿Por qué? No lo sé. En ese instante golpeo un objeto duro con los pies. Asustado, me encaramo sobre el casco con frenética rapidez.

Por fin veo la aurora. Ya no puedo esperar más: debo enderezar el bote. Amarro una larga cuerda en el puntal del arbotante y logro mi propósito.

La base del palo de mesana está rota. El ancla flotante se perdió. Subo al bote, me siento, y hago un inventario de lo que se salvó.

Todos los comestibles en conserva que había ahorrado tan cuidadosamente se perdieron, con excepción de 11 latas de leche que guardé en una bolsa atada al mástil. Aparece la linterna, que es impermeable. Todavía funciona. Dos valijas de fotógrafo y mis dos cámaras Leica desaparecieron, aunque las había amarrado al bote. El agua entró en las otras bolsas de fotógrafo y el sextante se estropeó. Las piezas de repuesto del bote, las gafas para ver de noche, mis artículos de tocador: todo en el fondo del océano o flotando quien sabe donde.

Las velas están tan enredadas que no veo como podré izarlas de nuevo… ¿Qué le pasó al cronómetro? Se llenó de agua, ya no sirve. Mi cuchillo bueno se fue. Sólo me queda un cuchillo curvo y mellado. Pero estoy sano y salvo. ¿Qué más puedo pedir?

59º – 17 de diciembre. La tempestad aúlla, el mar ruge, y yo estoy muerto de cansancio. Pasé la noche temblando de la cabeza a los pies.

¡Aire, aire al fin! El bote se ha volcado nuevamente. Mis manos resbalan del casco. Me aferro a él y enderezo el bote. Ahora estoy sentado otra vez a bordo, sentado en el agua. Sólo siento frío cuando me muevo. Entonces el agua helada me cala hasta los huesos.

Quinta parte (última) – días 63 a 72

63º – 21 de diciembre. A ratos me siento medio muerto. Todo se ha acabado sencillamente, ¡hasta el pensamiento! Sólo queda la soledad infinita de esta infernal tormenta. Es increíble, pero sé que mi embarcación no me defraudará. Este bote plegadizo es ahora la parte más firme de mi propio ser, más firme que las embravecidas olas: humilla al mar, y el mar lo sabe.

¿Porqué no me doy el gusto de tomar una lata de leche? Aún me sobrarían nueve. Impulsivamente tomo una, le hago un agujero con el cuchillo curvo y sorbo la leche. Después me avergüenzo de mi flaqueza.

66º – 24 de diciembre. ¿Cuántos días he navegado sin dormir? Muchos días y Dios sabe cuántas noches. ¿O serán semanas?

¡Debe ser la víspera de Navidad! Y aquí viene volando mi regalo de Navidad; golondrinas terrestres ¡verdaderas golondrinas terrestres! Pían y riñen como siempre. ¡Ahora cantaré un villancico! «O du froehliche, o du selige…»

Mis pies descubren que las cuerdas del timón ya no oponen resistencia. ¡El timón se ha roto! Tendré que remar y timonear con el remo. ¡Y esto en vísperas de Navidad!

Tengo reumatismo en un brazo, así que paso el remo de una mano a otra a cada rato. Llega el crepúsculo. Y un haz de luz rasga al fin las tinieblas. Tal vez sea, por fin, el del faro Saint John, de la isla Antigua. Si esto es verdad, llegaré allí por la mañana. Comeré caramelos todo el día. Reaparece el muchachito africano. «¿Adónde vamos ahora?», le pregunto. «Al Oeste», me contesta.

68º – 26 de diciembre. Todavía no veo tierra. Una duda me oprime: ¿Habré pasado las Antillas sin advertirlo? No sería el primero a quien le ocurriera tal cosa. Señor, ayúdame, debe haber tierra a corta distancia.

70º – 28 de diciembre. Hoy es mi cumpleaños. Pero ¿ porqué he de recordarlo? No puedo pensar más que en una torta.

71º – 29 de diciembre. He pasado tres semanas con la ropa mojada y 21 noches sentado en el agua. Aproximadamente al mediodía veo la sombra de una nube en el horizonte. ¡Hurra! Es una isla. Pero tres horas más tarde mi islita desaparece detrás de un banco de nubes.

72º – 30 de diciembre. Por fin surge una isla, desolada y rocosa, y otra más grande, hacia el norte. Descubro una sombra al fondo. Por la configuración del terreno, advierto que navego rumbo a Philipsburg, puerto de la isla de Saint Martín.

Cae un chubasco y luego fuertes lluvias. Al fin entro en la bahía. ¡Qué espectáculo! ¡Qué paz tan completa! ¡Qué quietud! A mí alrededor veo el verde vivo del trópico, salpicado de tejados rojos y casas de alegres colores.

La tarde está muy avanzada. A golpe de remo me acerco al muelle, donde se han apiñado varios fugitivos del chubasco. ¡He llegado! Debo salir del bote. Me tiemblan las rodillas, como que no he estado de pie en 72 días. Tiro de la popa para sacarla del agua, tropiezo y caigo. Finalmente logro arrastrar la proa hacia adentro.

Intento acercarme a la popa para empujar el bote, pero no puedo caminar derecho. Caigo otra vez. Entonces unos cuantos curiosos de buenos sentimientos salen del muelle y acarrean el bote tierra adentro.

Todavía llueve. Los hombres me preguntan de donde vengo. «De Las Palmas», replico lacónicamente. Alguien me llama desde el muelle, y me acerco dando traspiés. Es un policía que quiere ver mis documentos. Le muestro mi pasaporte y le doy una breve explicación.

Regreso penosamente al bote y recojo las velas. Después camino hacia el hotel en compañía de algunos nativos, llevándome las cosas más necesarias: cámara fotográfica, bitácora, documentos personales y una muda de ropa interior. Ya ando con más seguridad.

Tras una ducha, tomo café con torta de coco. Como tres pedazos, del tamaño de mi mano. Su sabor es excelente. A continuación el gerente del hotel me trae un bistec, no muy grande, pero que me parece maravilloso.

Me acuesto y trato de dormir. Ahora se presentan los efectos de la terrible tensión en que viví las últimas semanas. No puedo conciliar el sueño. A media noche desisto, y dejando la quietud de mi habitación bajo a la playa. Me siento junto al bote durante un buen rato. Oigo el rumor de las olas. Al cabo de tantas semanas, suena en mis oídos extrañamente arrullador.